Herr Jost – schön, Sie hier in Ihrer Heimatstadt zu treffen. Wie häufig sind Sie in Trier?

Komponist „Ich folge meinem inneren Ohr“

Berlin/Trier · Ein Gespräch mit dem aus Trier stammenden Komponisten über das Leben auf der Überholspur, Corona und die junge Musikergeneration.

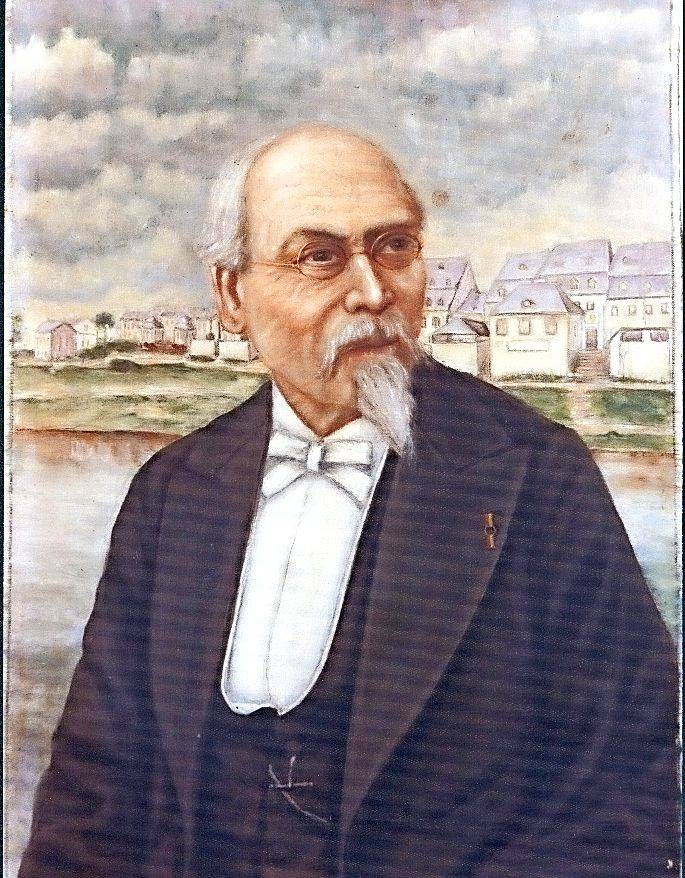

Seit er 2003 den renommierten Ernst-von-Siemens-Förderpreis erhielt, hat der Komponist Christian Jost seine Präsenz im Musikleben ständig ausgeweitet. Jost, der 1963 in Trier geboren wurde, hat bisher zehn abendfüllende Opern und eine Vielzahl großer Sinfonik und subtiler Kammermusik geschrieben. Stationen seiner Uraufführungen waren unter anderem die Oper Zürich, Konzerthaus, Philharmonie und Komische Oper in Berlin, das Theater an der Wien, die Flämische Oper Antwerpen/Gent und das Grand Théâtre in Genf. Mittlerweile gehört Jost zu den profiliertesten Komponisten seiner Generation. Christian Jost lebt in Berlin. Kürzlich kam er zu einem Privatbesuch nach Trier. TV-Mitarbeiter Martin Möller sprach mit ihm.

CHRISTIAN JOST Das war viele Jahre eher sporadisch, vielleicht ein-, zwei Mal im Jahr. In den letzten 20 Jahren war ich als Komponist und Dirigent sozusagen auf der Überholspur. Dabei ist mir allmählich dieser allgemeine Konzert-Wahnsinn klar geworden: Aus dem Flieger heraus – Hotelzimmer – Probe – Konzert – Rückflug, natürlich der Jetlag! Auch darum war ich über viele Jahre sehr selten in Trier. Nun aber, während der beiden letzten Lockdowns, konnte ich so viel Zeit wie seit Jahrzehnten nicht mehr mit meiner 94-jährigen Mutter verbringen. Für die vielen Gespräche, die wir in dieser Zeit geführt haben, die uns jeweils in ihre und meine Kindheit zurückführten, bin ich unendlich dankbar. Sie haben die Freude und den Schmerz offenbart, mit dem letztendlich jede Familie für sich über Generationen zu verhandeln hat.

Wenn Sie zurückschauen: Welche Aufführung Ihrer Musik hat bislang den stärksten Eindruck hinterlassen – bei Ihnen und beim Publikum?

JOST Ich war lange Zeit enorm produktiv. Von 2005 bis 2015 habe ich fast jedes Jahr eine große Oper komponiert. Und dann kam dieser vehemente, nach wie vor unbegreifliche Schicksalsschlag. Es war die Krebserkrankung meiner Frau Stella Doufexis, der sie trotz bewundernswertestem Gegenkampf Ende 2015 erlag. Ihr Tod ist eine Wunde, die nie verheilen wird.

Um die Situation irgendwie zu ertragen, stürzte ich mich in noch mehr Projekte und sagte meinem Verlag und meinem Management: „Gebt mir so viel Arbeit, wie es geht, sonst halte ich das nicht aus.“

Meine Produktivität als Komponist und Dirigent wurde immer größer. In 2020 wäre ich unter normalen Umständen mit zwei neu komponierten, großen Opern herausgekommen – im Februar 2020, zum 250. Beethoven-Jubiläum in Wien mit „Egmont“ und im darauf folgenden März in Genf mit „Reise der Hoffnung“. Meine Oper „Egmont“ hat am Theater an der Wien seine Uraufführung und die komplette Aufführungsserie noch erleben können. Die Produktion der „Reise der Hoffnung“ am Grand Théâtre de Genève wurde dagegen zwei Wochen vor der Premiere wegen des ersten Lockdowns abgebrochen. Sie wird im Frühjahr 2023 nachgeholt.

Ein besonderes Anliegen ist mir das „Nocturnal Project“, das ich mit Jazzpianist Michael Wollny und den Berliner Philharmonikern herausgebracht habe. Aber mein vielleicht innigstes Werk ist meine Neukomposition von Schumanns Liederzyklus „Dichterliebe“, welche bei der Deutschen Grammophon als CD und Stream veröffentlicht wurde. Auf dieser CD wurde meine Version der „Dichterliebe“ mit dem Original von Schumann kombiniert. Schumanns Original wurde dabei von meiner Frau gesungen. Es war ihre letzte Einspielung.

Insofern würde ich sagen: Wenn aus irgendeinem Grunde alle meine Werke zerstört werden müssten, dann bitte nicht das!

Und wenn wir jetzt nach vorne schauen: Planen Sie ein echtes Hauptwerk, etwas, das Maßstäbe setzt für Sie und die Zeitgenossen?

JOST Gute Frage! Aber für mich hat der Gedanke des Hauptwerks etwas Abschließendes. Danach kann eigentlich nichts mehr kommen, und dazu fühle ich mich einfach noch viel zu jung (lacht). Das unfreiwillige Innehalten durch die Pandemie hat mich nach all der überbordenden Produktivität der letzten Jahre zu einer ersehnten Stille geführt. Ich habe das Glück, Zeit zur Reflexion zu haben und diese nutze ich für kommende Werke. So werde ich weitere Stücke für das „Nocturnal Project“ komponieren. Hinzu kommen noch in diesem Jahr einige umfangreichere Werke in kleineren Besetzungen, bei denen ich meine Idee des „dritten Weges“ weiterführen werde.

Der „dritte Weg“, was ist damit gemeint?

JOST Meine Stücke bestehen aus bestimmten Keimzellen, die ich dann organisch weiterentwickle und in einen ebensolchen musikalischen Fluss bringe. Die Idee der musikalischen Freiheit spielt dabei eine große Rolle, auch wenn alles bei mir auskomponiert, also aufgeschrieben ist. Es ist eine Art Fusion aus der strengen Struktur der Neuen Musik und der Freiheit des Jazz …

… zu dem natürlich die Improvisation gehört …

JOST Ja, genau. Wobei ich meine Werke so komponiere, dass für den Zuhörer ein Gefühl der Improvisation entsteht, tatsächlich aber alles auskomponiert ist. Für die heutige Generation junger Musiker ist genau dies darzustellen überhaupt kein Problem mehr. Und es ist so wunderschön zu sehen, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Daher liebe ich die Arbeit mit dieser Generation, weil sie unvoreingenommen und innovativ ist.

Eine offene Szenerie – kann man das so sagen?

JOST Ja, und eine spannende dazu!

Sie haben einmal eher abwehrend gesagt, es müsse beim Komponieren auch noch Betriebsgeheimnisse geben. Trotzdem meine Frage: Wie läuft Ihr Kompositionsprozess ab – von der ersten Notiz bis zum letzten Akkord?

JOST Früher, noch vor zehn, 15 Jahren, hatte ich einen ganz klaren Bauplan, bevor ich anfing, die Musik niederzuschreiben. Ich habe das Werk im Kopf komponiert, um es dann aufzuschreiben. Heute ist es so: Ich habe zu Beginn nur eine einfache Idee. Und ich warte auf, – ja: den Kick, um dann loszulegen. Ich öffne all meine inneren Türen und lasse alles fließen. Da ich mittlerweile sehr viel Erfahrung habe – nach allein zehn komponierten Opern – muss ich handwerklich kaum überlegen. Das ist ein Kompositionsprozess quasi aus der Vogelperspektive. Ich schreibe etwas nieder, schaue, höre und folge meinem inneren Ohr, korrigiere, gehe auch mal einen Schritt zurück. Daraus entsteht so ein kompositorisches Fluidum, etwas Fließendes, Organisches. Das zeichnet vor allem meine letzten Stücke aus, die in den vergangenen vier, fünf Jahren entstanden sind, aber auch vieles davor, obgleich mir das jetzt erst bewusst geworden ist.

Und die öffentliche Resonanz – wie wichtig ist die für Sie?

JOST Ich kann das so erklären: Egal, wann und wo ein Werk später aufgeführt wird, der Moment am Schreibtisch, an dem ich das Gefühl habe: Jetzt fließt das Werk einfach unaufhaltsam aus mir heraus und ich lenke nur noch ein wenig seine Richtung – diesen Moment kann später auch die tollste Aufführung nicht mehr übertreffen.

Herr Jost, Ich habe mal zurückgeblättert in den Trierer Programmen und bin auf eine Aufführung Ihres Orchesterstücks „Taipei Horizon“ im Jahr 2013 gestoßen. Das ist ungefähr acht Jahre her. Wäre es nicht wieder Zeit für eine Komposition von Christian Jost in Trier?

JOST Ja natürlich, warum nicht.